One of the defining characteristics of video is its ability to convey not only information but also emotions. In recent years, with the widespread use of smartphones, anyone can now communicate messages through video, and its presence continues to grow.

Communication is not just a rational activity for “transmitting” information—it also involves “sharing” emotions and thoughts with others. The amount and quality of information we receive is vastly different between reading an email and having a face-to-face conversation. For instance, consider how different it feels when a positive message is conveyed with a lively facial expression. The impression changes significantly depending on facial expressions, tone of voice, timing, and gestures.

Video is a medium well-suited for facilitating such nonverbal communication. It combines motion with various expressive elements such as voice, facial expressions, subtitles, and music, all of which powerfully appeal to our emotions. Video often serves as an effective entry point for sparking interest, especially when conveying complex and specialized information—like science—to a broader audience and helping them understand the context.

On the other hand, science is fundamentally built on logic, deliberately excluding emotion and subjectivity, which can make it less suited for strong emotional sharing. Nevertheless, video is effective when it comes to romantic or awe-inspiring themes like dinosaurs or space, and it is also well-suited for visually engaging subjects like wildlife or robots. Even for more abstract themes like mathematics, physics, or chemistry, if the researchers or science communicators speak passionately and engagingly, they can move the audience emotionally through their presence and storytelling. For topics such as climate change or environmental pollution, the speaker’s expression, narration, and background music can effectively convey a strong sense of urgency from the creator.

Since videos are structured to tell a story within a limited timeframe, they inevitably reflect the creator’s intentions. While science prioritizes logic and strives to eliminate subjectivity, creative works—including video—cannot exist without some degree of subjectivity. The true skill of a science and technology communicator lies in how they use their own subjectivity to transform the objective and logical realm of science into an emotionally engaging story that resonates with people.

Here are two contrasting approaches to creating video content.

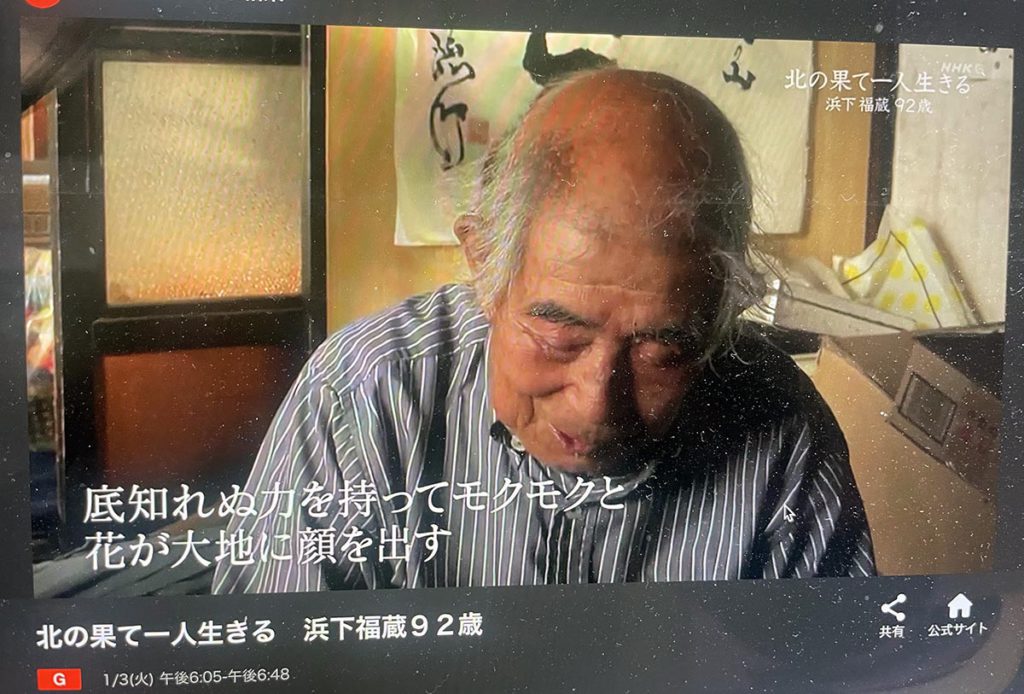

The first is the so-called “TV program style”, which prioritizes clarity by presenting the content from an objective standpoint, using narration and comments from presenters or interviewees. This style typically uses multiple cameras and carefully edited footage.

The second is the “YouTube video style”, in which the creator interprets the theme subjectively and directly speaks to the camera, expressing personal thoughts and feelings. This style often lacks inserts and features abrupt, minimal editing.

Consider which approach best suits your theme, depending on your purpose.

April 20, 2025